快速变化环境下的能力模型建构

近日光辉国际以4.25亿美元收购合益集团(Hay Group)的新闻引爆了HR圈,有人甚至喊出了“这场收购,或许标志着能力素质模型为中心的人力资源管理时代的结束!”

不少HR朋友让我对能力模型方法的应用前景发表看法,最近刚好受中国人民大学孙健敏及徐世勇教授的邀请,为他们的博士生和硕士生做过一次专题讲座,我就不妨借此机会做一个点评。

▌互联网+企业需要能力模型吗?

答案是肯定的。事实上有很多人是不适合到快速变化的互联网+企业工作的,而且这些人在能力特征上有一定的共性。这就说明互联网+企业在人才招聘上还是需要一定的用人标准的。

的确,互联网+企业由于变化较快,不一定做精细的能力模型,但企业的人才标准还是需要明确的。如果要做能力模型的话,我认为宜粗不宜细。

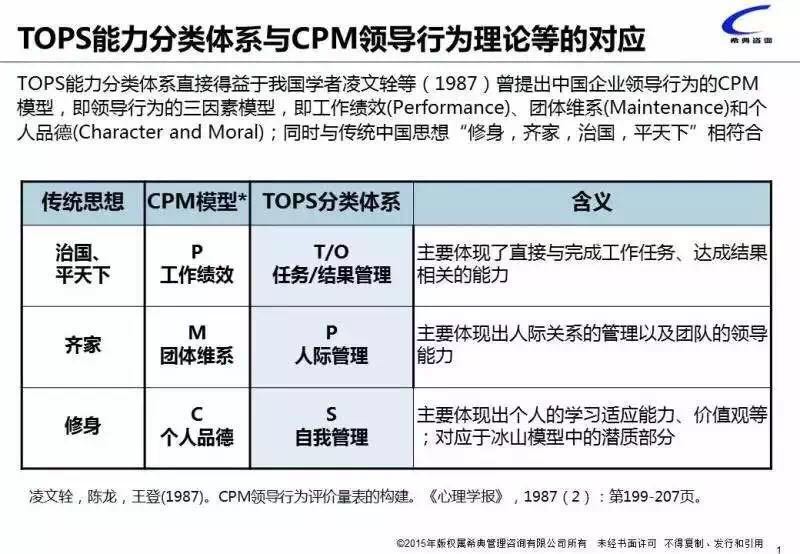

根据我的观察并运用希典的TOPS能力分类体系,我认为互联网+企业的人才通常需要具备以下能力素质要求:

在任务和结果(Task/Outcome)管理能力方面:

分析和解决未知问题的能力,而不是依赖经验就可以解决的

创新和适应变化的能力

更加客户导向,更能理解客户的真实需求、更能与客户沟通,毕竟用户体验为王

在人际或者团队(People)管理能力方面:

能很快地发挥他人所长、具有高度团队合作精神的,在快速变化中个人能力永远是不足的

拥有非权力影响力(互联网+企业组织通常是扁平的,等级观念不强、平等;更需要跨部门合作)

在自我(Self)管理能力方面:

快速学习和适应的能力

激情和内驱力

▌能力模型是对传统工作分析方法的发展

当初能力模型之所以流行,主要原因就是针对传统工作分析(JA,Job Analysis)方法的2个局限性,即传统工作分析方法的前提是假定工作岗位要求的固定不变的,而且都是基于成熟的岗位而很少适用于其职责需要不断变化和完善的新生岗位。

正因为此,能力模型方法一般特别强调能应变的通用能力素质、而非仅适用于特定岗位要求的专业知识和经验等。事实上,正是那些通用的能力素质驱动员工应对不断变化的工作岗位要求并持续积累新角色所要求的最新专业知识和经验。

在此,大家尤其需要区分能力模型原文的两种说法:Competency Modeling和Competency Models。前者指的是建模的方法,后者是建模的成果。具体的能力模型可能适合于特定的企业或岗位,但建模的方法论可以适用于更广泛的组织和情景、而且是与时俱进并能经得起时间检验的。

▌能力模型方法论和组织发展(OD)原则

近几年笔者参与多家全球500强公司的能力模型项目并赢得了客户的高度认可,其中一个成功要素是:客户尤其是直线经理投入足够时间参与到能力模型的提炼过程。其实这也很符合Flawless Consulting一书所提倡的咨询原则:顾问和客户的责任是对等的,各自都须承担50%的项目成功责任。顾问或外部专家是方法论的专家,需要结合企业组织内部的内容专家(Subject Matter Experts)才能将能力模型的项目做好。这也是组织发展OD的基本原则。

作者|梁开广,希典咨询董事总经理/资深顾问,美国欧多明尼大学工业组织心理学博士

来源|希典咨询\学习生态圈

本网站精选的每一篇文章都会注明来源和作者(除非找不到),文章版权归原作者所有,若有侵犯权益,请联系我们删除。本文所述内容仅代表作者观点,不代表本站立场。对于本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、准确性和合法性本公众号不作任何保证或承诺。